Avant d’entamer le récit du procès, revenons sur ce jour fatal du 21 septembre 2001 et son contexte.

Le vendredi 21 septembre 2001, comme chaque jour de la semaine peu après 10 heures, le périphérique extérieur est enfin désengorgé. Au sein de l’hôpital Marchant tout proche, le personnel s’active auprès des patients. Non loin de là, élèves et professeurs du lycée Gallieni s’affairent. Dans les entreprises, les bureaux, les appartements de la métropole toulousaine, tout se passe comme n’importe quel jour de semaine, quand une énorme déflagration retentit. Il est 10h17.

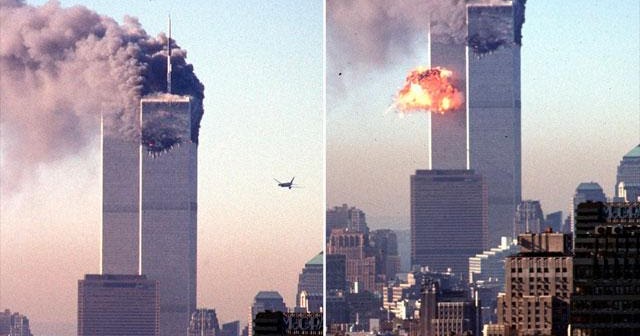

Attentat ! Le mot éclate dans tous les esprits.

Ce 21 septembre à 10h17, le souffle de l’explosion qui retentit sur la ville rose brise les vitres sur des dizaines de kilomètres en remontant la Garonne. La secousse est équivalente à un séisme de magnitude 3,4. Les services de secours, les pompiers, la police ignorent d’où provient l’explosion, mais pour tout le monde, ce vendredi 21 septembre est le pendant toulousain du mardi 11 septembre à New York. Un nuage orange plane sur la ville. Tout le monde se précipite dehors. Les sirènes saturent bientôt l’espace sonore. C’est la cohue.

La Société Nationale des Poudres et Explosifs est le premier épicentre envisagé. Il faut de longues minutes avant de comprendre que c’est de chez sa voisine, l’usine AZF, que l’explosion est partie.

Les secours, comme les autorités, sont vite débordés, d’autant plus que les communications ne passent plus et qu’il est compliqué d’utiliser les voies routières jonchées de débris et de véhicules éventrés. Des personnes hagardes et en sang titubent entre les gravats, ou sont allongées sur les terre-pleins tandis que des plus valides leur prodiguent des soins de fortune.

Le long de la rocade, c’est une atmosphère de guerre, les mêmes images que celles des conflits retransmis à la télévision, mais transposées ici, dans cette réalité apocalyptique bientôt recouverte d’une épaisse couche de poussière, mélange de terre et de nitrates.

Plus rien

De l’usine AZF dévastée, ne restent que la tour blanche et rouge, le poste de garde, quelques pans de hangars et des poutrelles métalliques, ainsi qu’un énorme cratère de 60 mètres de diamètre. Les pompiers ne sont pas assez nombreux pour s’occuper de tous les blessés lourdement touchés, ils doivent se résoudre à les placer en position d’attente. Ils constatent le décès de plusieurs dizaines de personnes sur le site.

Les zones commerciales à proximité sont détruites. Le lycée Gallieni et de nombreux équipements publics sont impactés. L’hôpital psychiatrique Marchant doit être évacué. Des milliers de logements n’ont plus de vitres, de toit, de cloisons. Le compte des blessés atteint rapidement plusieurs centaines. Nombreuses sont les personnes rendues momentanément sourdes par l’explosion (ce sera durable, voire définitif, pour certaines).

Qu’il travaille en structure hospitalière ou en cabinet, le personnel médical se rend immédiatement disponible. Des heures durant, les médecins vont recoudre des plaies nécessitant des dizaines de points de suture, et quand le produit viendra à manquer, ils travailleront sans anesthésie.

La population est éperdue. L’hypothèse d’un accident sur le site de l’usine AZF se répand, mais des rumeurs commencent à circuler. Terrorisme, chute de météorite, nuage toxique, répliques possibles…

Il y a cependant des miracles.

Comme il faisait beau, les enseignants de l’école toute proche ont décidé de prolonger la récréation de quelques minutes. En cette avant-veille d’automne, il est si bon d’emmagasiner les derniers rayons du soleil estival. Alors, à 10h17, les enfants n’ont pas encore regagné leur place en classe, derrière les baies vitrées…

Et puis, il y a cette petite fille qui a dû rester chez elle et qui regarde la télé allongée sur le canapé. Allongée, pas assise. Soufflée par l’explosion, la baie vitrée du salon lui passe juste au-dessus.

Et ce couple, qui contemple le paysage depuis sa maison sur la colline non loin de l’usine et qui, mu par une étrange sensation – première explosion de faible intensité ? Nous y reviendrons plus tard – s’écarte quelques secondes avant que les vitres ne volent.

Mais il y a aussi cette femme à Purpan, à plusieurs kilomètres de là, qui reçoit en pleine tête la fenêtre de son bureau.

Chaque Toulousain gardera, ancré dans sa mémoire, ce qu’il faisait ce vendredi 21 septembre 2001 à 10h17.

Attentat ou accident

A l’époque, Jacques Chirac est président de la république et Lionel Jospin premier ministre. Le second arrive à Toulouse le 21 septembre en fin de matinée et déclare : « J’ai voulu venir ici immédiatement, d’abord parce que cet accident est dramatique, ensuite parce que c’est Toulouse et ma région ». Jacques Chirac arrivera en début d’après-midi. Tous deux rejoindront vite Bruxelles et le conseil européen, où a lieu une réunion extraordinaire au cours de laquelle il sera question des attentats du 11 septembre et de la lutte contre le terrorisme. Lors de la conférence de presse qui suit cette réunion, Lionel Jospin débute son intervention par des mots consacrés à l’explosion toulousaine : « Au moment où je vous parle, il n’y a pas de certitude sur les causes de cette explosion, de cette unique mais considérable explosion. Les enquêteurs semblent plutôt s’orienter dans la direction d’un accident. Mais je dis : semblent, car le procureur a demandé à des experts de la police scientifique de travailler de façon très précise. Je pense que nous n’en saurons sans doute pas plus avant demain sur les causes, la cause de l’explosion ».

La police explore toutes les pistes, alors même que la « scène de crime » est fortement compromise par le passage de centaines de personnes, des employés de l’usine aux secouristes, en passant par les journalistes et les curieux.

Trois jours plus tard, le procureur de la république déclare : « Nous privilégions à 90% la thèse accidentelle. »

Mais dans l’esprit de beaucoup la piste islamiste reste privilégiée. Des rumeurs circulent : un ouvrier intérimaire a été retrouvé mort près du cratère dû à l’explosion dans une tenue qui évoque celle des kamikazes… Plusieurs témoins ont vu deux hélicoptères passer au-dessus du site peu avant l’explosion…

Plus jamais ça, ni ici ni ailleurs

Le 29 septembre 2001, 18 000 personnes défilent au cri de « plus jamais ça » elles réclament la fermeture du site et l’ouverture d’un débat sur la prévention des risques. Cette manifestation et ses revendications creuseront un peu plus le fossé, qui ne se refermera pas, entre les employés de l’usine et le reste de la population toulousaine.